「照明の可能性を広げる:私の物語」

文/写真:(株)灯り計画 三原 慎一

僕が照明業界に足を踏み入れたのは1999年。当時33歳。当時土屋ホームという北海道のハウスメーカーで営業をしていて悪戦苦闘していた。その時の施主の奥さんに「あんた、何にもわかっていない営業マンだね」と一喝された経験が照明業界へ足を踏み込んだきっかけである。僕は受注金額を少しでも多くするように床面積を広げたり、設備機器のグレードアップを勧めたりと奥さんが拘っている家具と照明のことはなおざりにし、ほぼ何も対応しなかった。そんなのは後からなんとでもなる。と考えていたから。そんな状況で施主の奥さんから何故照明に拘るかをコンコンと説明(説教に近い)を受け、そこまで言うなら少しは勉強しようと思い、照明器具メーカーのカタログを開いた記憶がある。その当時カタログを広げて何を感じたかは覚えていないが、ピンとこないでモヤモヤしていたのだと思う。その施主の家が無事完成し引っ越しが終わり新居に訪問した時、拘った照明が設置された空間を目の当たりにした。「これが、奥さんが拘った照明かぁ!」と思ったと同時に、僕の好みではないな。と感じた記憶はある。僕は照明=意匠器具と思っていたし、インテリアの一部だと思っていた。営業マンだった当時は、これを話のネタに出来ないかと考えた。意匠照明は結構沢山の種類があり、照明メーカーのカタログ以外にも海外の照明器具の方が華やかに見えた。新規顧客との接点に照明の話をすると話が広がった。僕自身、その時はまだ気づいていないが、その頃から照明に徐々に興味を抱いていたのだと思う。照明業界に心が動き始めたのはこの頃だ。

〈1999年 遠藤照明に転職〉

照明業界に飛び込んだ。商業施設に強い遠藤照明にパートとして入社。これが僕にとって大きな転機となる。商業施設の照明は奥が深い。明るくすることだけが目的ではなく空間を彩る役割がある。それと同時に売り場の照明は売れる照明効果を考えることも必要。勉強も経験も沢山した。まだ世の中にLED照明はなく、蛍光灯とダイクロハロゲンと放電灯が主流の時代だった。あっという間に10年が過ぎ、当時のクライアントだったパルコスペースシステムズ(PSS)に転職した。遠藤照明は照明器具メーカー。照明器具メーカーは自社の商品を売るのが使命。提案した照明器具が代替えされないように自社商品の特長や商品群を頭の中に叩き込み、器具を売ることを優先していた。しかし、ここPSSでは様々な照明器具メーカーを使う立場に変わった。使ってもらう立場から使う立場へ。これも僕にとって大きな転換期だった。世の中にこんなにも沢山照明器具を作るメーカーがあるのか?今までライバルだった他社の営業マンとの接点も出来た。ベンチャー企業も沢山あり、様々な企業が営業に来る。PSSにいた5年間は遠藤照明の10年間よりもはるかに濃い経験をした。商業施設の空間照明は、①商品売ること。②店舗空間を演出する事。③顧客に魅力的な記憶を残すこと。④再来店のきっかけに繋げること。⑤紹介してもらうことなどなど、様々な都合で様々な優先順位で計画が進む。店舗の設計者の意図を組みながら、商業ビル全体のデザインに影響する光環境も考える場面もあった。テナントリーシングと光の関係。物販店のVMDと光の関係。飲食店のリピート率と光の関係。照明設計の軸をどこに置くのかは重要な要因だ。2010年.この頃になると照明器具も本格的なLED化が始まり、照明各社はLED商品が増えはじめた。しかし、まだまだ発展途上で各社のバラツキもあり価格も高く問題課題は山積みだった。そこで、照明各社の同一条件の商品を一斉に比較した公開実験を行うなどPSSは商環境での照明のスペシャリストとしてその専門性を発揮した。そして、ここからまた転換期と遭遇する。スキー場のナイター照明のLED化だ。

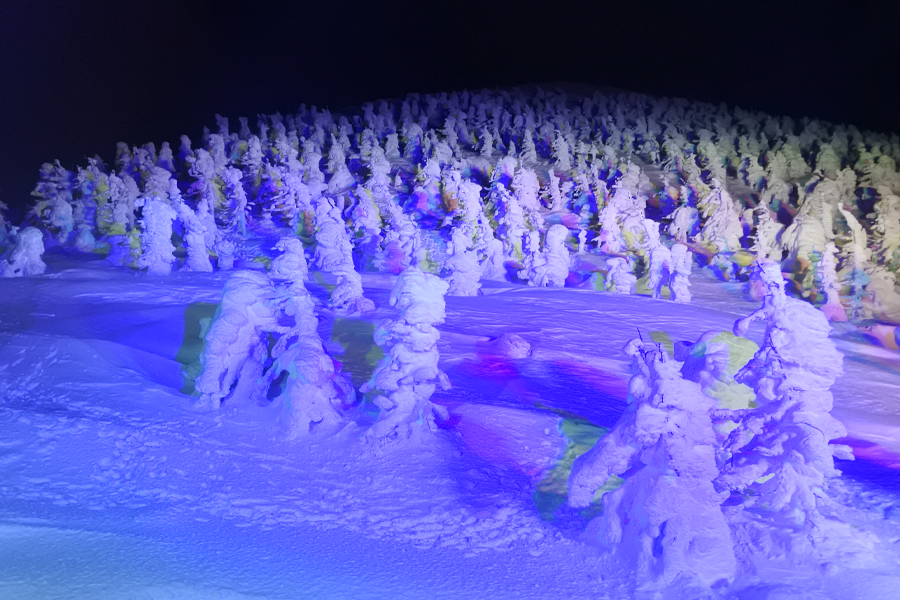

〈スキー場ナイターLED化計画始動〉

スポーツ施設のナイター照明はメタルハライドランプ(水銀灯)が使われていて設置数も膨大だ。スキー場も同様。ダイクロハロゲン球をLED化するプロジェクトに参加した時、受注を確実にするにはスピードが大事なことを十分経験している。行ける。そう踏んだ。ナイター施設を持ったスキー場は身近にある。群馬県のノルンみなかみスキー場だ。ここは開業からスキースクールとパトロールをしていたこともありゲレンデのことは熟知している。何かヒントを掴むためナイター時のパトロール出動記録をひっくり返し、事故の発生場所を特定してみた。意外な傾向が見えてきた。夜間に発生する場所は日中とは違うことがわかった。その場所に立つと原因が見えた。暗がりだ。いつも滑っていると気が付かないが止まるとわかる。極端に暗い場所は危ない。衝突事故はこれが原因かもしれない。照明設計は机上では出来ない。現場で行う必要がある。これだ。スキー場施設のLED化はまだ誰も手を付けていない。スキーが出来なければ照明設計が出来ない。俺の出番だ。早速3社のベンチャー企業に目を付けてシーズン通しての実験を開始。器具光束や配光角度だけではなく、器具への着雪、融雪、電子部品を使う電源ドライバーや重量など、通常の照明器具選定では検討しない項目に優先順位をつけた。残ったのは1社だけだった。スキー場という過酷な環境の中で点灯するリスクを踏まえた結果だった。実験が終了しテスト的にゲレンデの中で一番大きな照明柱(照明器具20灯)のLED化を受注。ここまでは順調だった。翌年、スキー場の全ての照明をLEDする計画が進み、受注の段取りまでこぎつけた。ここで問題が起こる。社内審査だ。スキー場のオーナーは社員3名の小さな会社。運営はスキー場。融資はスキー場が受ける。受注金額が大きいため与信審査を行う必要がある。運営するスキー場は問題ないがオーナー会社の審査が通らない。結局社内審査が通らず受注を諦めた。しかし、現場は動いている。進める必要がある。考えたに考え、この仕事は個人で受注することにした。PSSは退職した。

〈2014年、独立〉

スキー場営業は楽しかった。営業は夏。翌シーズン中に滑りながら照明設計する。スキーをしながら照明設計が出来るなんて。もちろん仕事だがリフト代を払う必要もない。天国だ。シーズン中に設計図を提出し、シーズン後に来年度の予算化を計画してもらう。受注は順調だった。しかも、その頃グランピングが流行りだし、夏営業の企画にも参画することもあった。夏にスキー場に行けることは新鮮だった。趣味のキャンプも出来るなんて。まさに天職だ。設計事務所の案件で、初めて国際的な照明のアワードで受賞もした。授賞式はハンガリー。2019年の秋。この数か月後、あのコロナの野郎どもがやってきた。

〈コロナの影響〉

その年、スキー場の来場者数が激減した。パンデミックが起きた2020年度の売上はどこのスキー場も同じく見込めない。これは受注した計画が延期されることを意味している。感染はすぐに収まり1年ずれ込むだけだと高をくくった。予想は外れた。日本のスキー場はバブル期に投資しその後大きな修繕はされていない。ナイター照明より優先度の高いインフラ整備やリフトのロープの架け替えなどの費用を捻出しなければならず、受注した照明工事の実施はさらに1年延ばされた。ガマンするしかない。夏の営業も対応があまり良くない。人と会えないのだからどうしようもない。このままではダメだ。スキー場の受注がゼロになった。しかし、受注残はある。この安心は裏目に出た。受注後延期されていたLED化工事は3期に分けることが決まったスキー場が出てきた。売上が3分の1になる。死活問題だ。

〈オンラインでの情報発信〉

人と会えない時間は、ひたすら資料作成に勤しんだ。スキー場営業は一旦端に寄せて、一番やりたかった住宅照明の営業資料を作る日々が続いた。作った資料はYoutubeでライブ配信した。この時はサムネイルも知らないし、字幕を付ける技術もない。それでも少しは知り合いで見てくれる人がいることは嬉しかった。たまに、全く知らない人からもコメントがあった。自分の行動がきっかけで知らない人と繋がった初めての経験である。その頃、僕が所属しているインテリアプランナー協会でも企業紹介の動画を撮る企画が出た。真っ先に推薦された。練習も兼ねて受けた。気が付けばもう4年近くもやっている。オンラインでの照明講座の販売も始めた。ランディングページの作成から、見込み客の集客のしかた、教育、距離感、オファー、決済。今までリアルで当たり前にやってきたことをWEB上で行うには直接会えないがために行わなければならないステップや考え方があることを知った。テレビショッピングを利用したことはないが、あれはWEBマーケティングの優れた参考事例だという事にも気が付いた。この経験は現在もリアル営業する時にとても役立っている。当たり前だが商売の基本と原点はWEBマーケティングの技術に集約されていることを知った。

〈竹灯りと住宅照明〉

趣味の竹灯り制作の依頼が年々多くなる。ボランティアで竹林整備を行っていたが、徐々に人との繋がりが増え、竹灯りの依頼が増えた。しかし、ビジネスにするには心もとない。お小遣い程度だ。竹灯りの受注が増えるという事は竹林整備の頻度が上がる。地域活動としての評価は上がるが、こんなことばかりをしている場合じゃない。住宅照明はというと、照明の必要性を感じている工務店や設計事務所は一定数いる。だが、ここを見つけ出すには意外と大変だ。スキー場のように大きな売り上げは見込めないが、確実な売り上げの見込みを立てることが出来る。

〈スキー場と住宅照明の活動比率を逆転〉

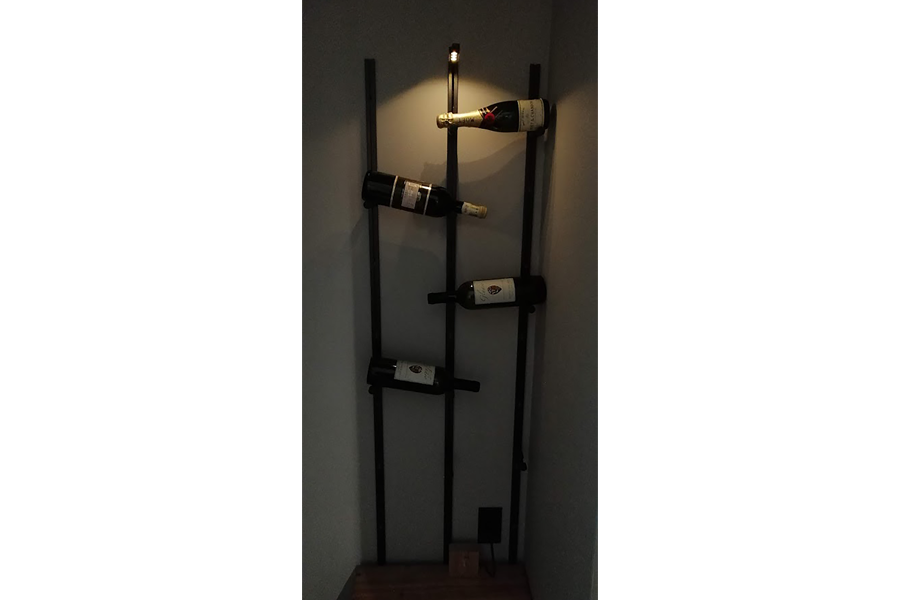

売上の規模は違うが確実な路線を築こう。そう決めた。思い切ってスキー場の営業比率と住宅照明の営業比率を逆転した。大きな売り上げは見込めない、でも、年に数件設計事務所などからまとまった案件の依頼が来るおかげで特需はあるが、綱渡り状態が続いている感じだ。設計事務所からの依頼は住環境、商環境、オフィス、ショールームなど多岐にわたる。これはこれで楽しい。

〈JCDとの出会い〉

2023年10月。POYの配信に参加した。JIPATでのYoutube配信の経験がそうさせた。この時はまだJCDに入会することなど1mmも思っていない。その後、soda活動に誘われた。水元小学校のsoda活動のことは何かで知り知っていた。だから参加に抵抗はなくむしろ楽しみにしていた。そこで衝撃的な出来事を体験した。それは、竹のフィラメントで出来たエジソン球の実物。一生見ることはないと思っていた。超がいくつあっても足りないくらい感動した出会い。持ち主はsoda委員会の新藤委員長だ。活動が始まる前に1人で興奮した。これがきっかけで、次回のsoda活動の光のレクチャーの担当に抜擢された。新藤委員長のお膝元、浜田山小学校が光のレクチャーの初舞台。正直、自分が一番楽しかった?のではないかと思うほど楽しかった。この活動にハマった。片足をズッポリと。両足が抜けないほどハマることになるとはこの時はまだ知る由もない。この出来事を、地元の小学校のPTA会長に伝えたところ高い興味を示し、教頭先生を紹介してくれた。話がトントン拍子に進み、僕の地元、西初石小学校での実施が決まった。6年生127名のなかなかの規模。ここでも光のレクチャーを担当した。言うまでもない。楽しい。

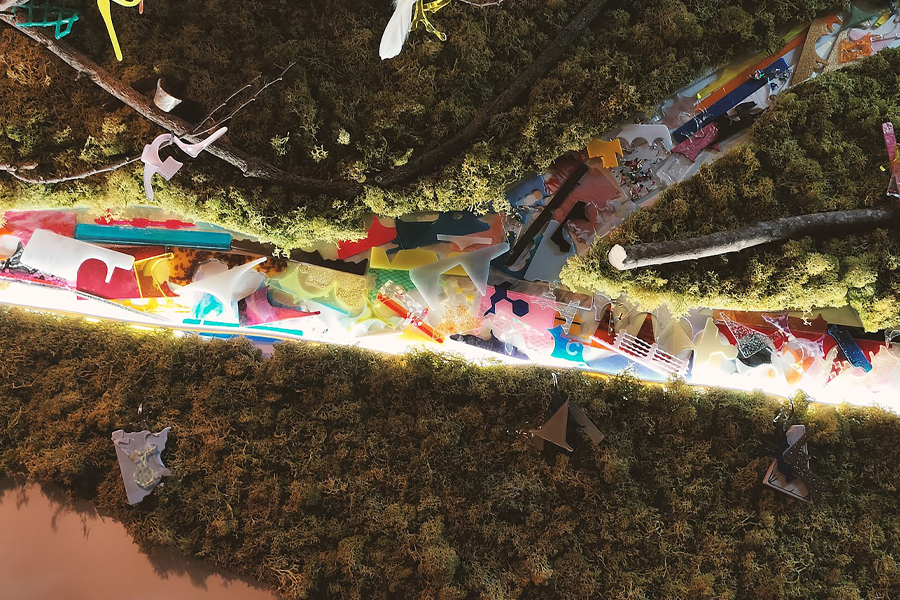

〈東京ドーム✕soda活動〉

僕は不定期に今まで名刺交換する等関わりを持った方にnewsletterを配信している。Soda活動は僕の中では大きな出来事でありnewsletterで紹介した。そこに反応したのが東京ドーム。詳しく話が聞きたいと。東京ドームとはPSS時代に仕事をした経緯がある。実に10年ぶりに会う約束をした。案の定、soda活動に関心を示しなんとsoda委員会にも参加してくれた。宇宙をテーマにしたワークショップを東京ドームの施設「TeNQテンキュー」でやりたいと。Soda活動の基本はボランティア。民間企業との協業の経験はない。それでも新しい事にチャレンジすることになり、委員会のメンバーからのアイディアが沢山出た。そのクオリティは半端ない。何せチャチャッとイメージを描いてしまう。そうか、これがJCDの底力なのか。委員会で協議の結果、モックアップをまず作ってみることに。休日に有志が集まり制作開始。各々の得意な分野を担当し役割を決めた。途中経過で気づいたことは、各人拘りが半端ない。紙粘土がまるで月の表面。ストローやエアコンのドレンホースがこんな姿に。宇宙から見える地球のイメージもリアル感がある。ここでは、厳しい指摘が飛び交っていた。地球の絵を描く担当の松田さんに対してこんなやり取りも。「地球の絵のまわりはエッジが効きすぎる。もっとぼやかして!」やり直しも3回続くと・・・ 「もういい、最初からやり直す・・・」と松田さん。こんな場面もあった。決して罵り合っているわけではなく、経験値があるからこそのアドバイスだ。そう、ここはスペシャリストが集まる場所だ。果たして、照明担当の僕はキチンと職務を全うすることが出来るのだろうか?僕の任務は仕上げのライトアップ。イメージは出来ている。材料も準備も整った。完成したモックアップを最高に演出するために、どこに穴をあければ良いかを考える。穴の直径は5mm~7mmで検討。光の広がりが一番きれいに見える穴の径を選び、光の位置も決めた。実際に光を出しメンバーの評価を仰ぐ。OKが出た。この瞬間、僕もsoda一員として認められた気がした。モックアップを東京ドームに持参し、イメージを共有。概ね順調に進んでいる。大きな問題はスタッフの派遣費だ。今回初めてビジネス展開するsoda活動に当たり、スタッフのフィーはJCDの価値を表す重要な要因。しかし、通常業務のように対価をいただくわけにはいかない。そこで、大学などの講師料を基準にした見積もりを提出することにした。事務局に協会印の押印申請をしたところ、前例がないので理事会で審議することになった。少し大事になった気もするが、理事会を経ることで大腕を振るって取り組むことが出来る。ただ、まだ受注していない点は気がかりだが・・・。

〈僕のこれから・・・〉

Sodaは暫く続けたいと思っている。そして、これから出会う生徒たちに伝えたいことがある。

① 生徒が制作を通して体感したことで自分はなに派なのかを自分で気が付いてもらうこと。

●ワイワイ派 ?

●1人でじっくり派 ?

② 制作を通して自分に向いているのは何かを自分で気が付いてもらうこと。

●選ぶのが好きな人

・お店のバイヤー : お店に置く商品を選ぶ仕事

・アドバイザー : 他人の困りごとを解決するためのアドバイスをする仕事

●作るのが好きな人

・職人 : 椅子やテーブルなど形のあるものを作る人

・料理人(シェフ) : 美味しい料理を作る仕事

・アーティスト : 絵や彫刻などの作品を作る仕事

●考えるのが得意な人

・研究者 : 新しい事を発見するために研究をする人

・戦略プランナー : 未来の計画を立てる人

・リーダー : みんなが取り組むことをまとめる人

生徒に質問して、自ら気づいてもらう。そんな活動にしていきたい。

未来構想としては、

●soda参加者で全員に缶バッジをプレゼント

●生徒と講師が交流できる会員サイト

●実践式Soda塾 講師の認定講師制度

●講師も生徒も楽しめて、体験を残す活動に発展させたいと思っています。いつの間にか両足を突っ込んでしまった。