2025/1/24 千葉県流山市 西初石小学校

文:三原 慎一 / 写真:奥 俊輔

6年生 128名 24グループ

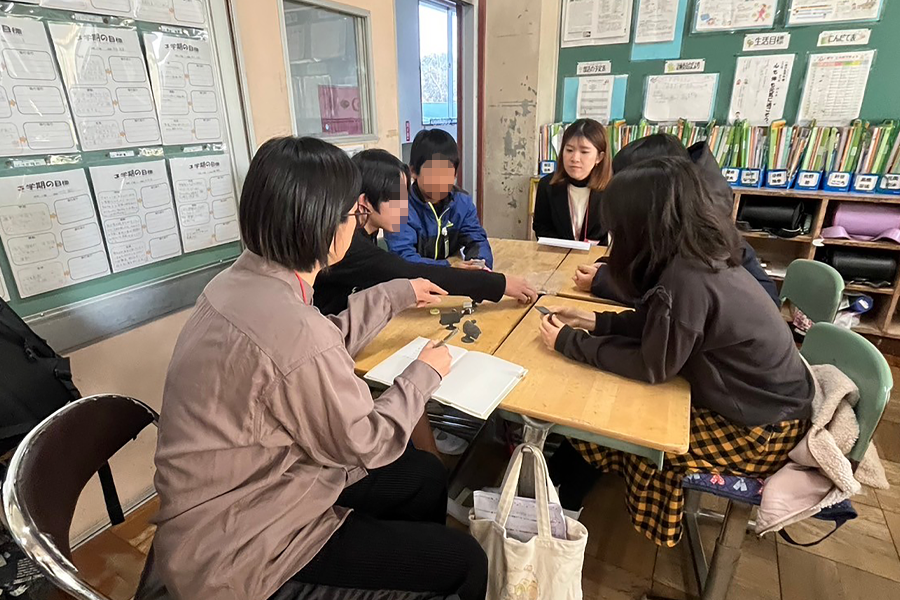

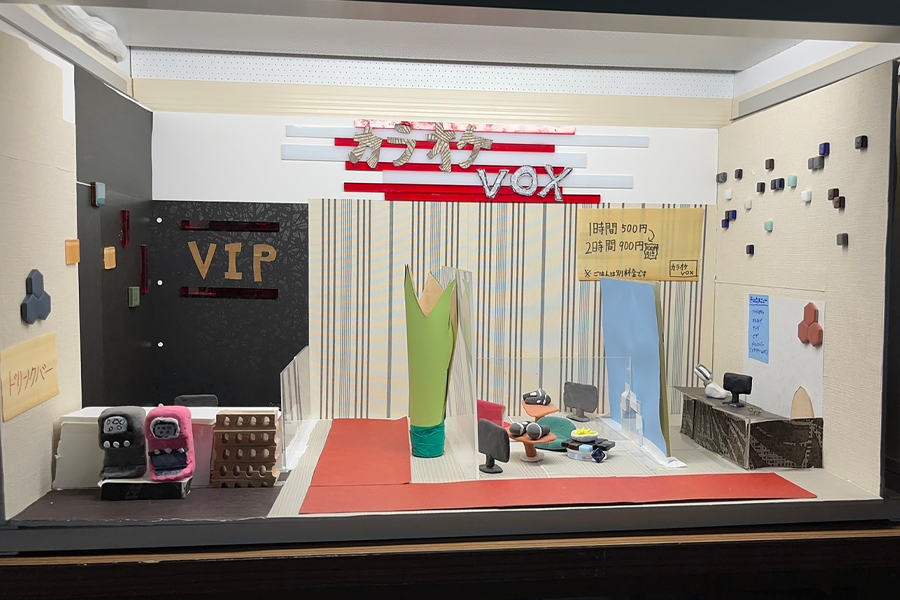

今回の児童は、昨年5年生の時1つ上の先輩の作品を見ているのでなんとなくイメージが付いていることと、先生も2回目なので要領がわかっていることもあり、比較的スムーズなスタートを切ることが出来た。ここの学校ではJCDの人ではなく、sodaの人で通っている。だから僕も「sodaの三原です」と名乗っている。児童も「sodaの先生たちが来た」と楽しみにしている様子が伝わってくる。ほのぼのとした学校。西初石小学校はそんな学校です。いつものように新藤委員長と私のレクチャーを経ていよいよ班毎に分かれいざスタート。私の班のお店は「マックスモック」マクドナルドとモスバーガーを足して2で割ったようなお店と作りたい。珍しく男子児童の一人が文字の大きさやデザインに拘り細かな作業に没頭している。前半は余裕があり児童との会話を楽しみながら進めるも、1時間過ぎてもほとんど変化のない状態に気が付く。「おっ!これまずい空気感」と思い、役割分担の時間割を考えた。この時間までにこれを仕上げよう。こんな感じで。といっても、返事だけでいっこうに変化がない。ちょっと不安がよぎる。相変わらずサインの文字のデザインと色が決まらない児童。そこで、「M」の文字のイメージをスケッチして渡してみた。すると、なんとそのまま採用。あとから気が付いたことだが、何をもって正解なのかわからなかったとのこと。自分の好きなようにスケッチしてみたものの、自分で自分を評価することが出来なかったらしい。なるほど、自由に描けばいい。と伝えても、大きさだけでも指示しておけば、作業スピードが格段と速くなることを生徒から学ばせていただいた。他のグループも皆真剣にもくもくと作業に没頭している。透明なアクリル素材を選んでいる児童。両面に貼ってある保護シートがあることを知らずそのままテーブルに見立てて組み立てる。「このシート剝がすんだよ」と講師。剥がしたとたん、「おおおぉ!」と児童の歓声。傷ひとつないピカピカの透明アクリルに児童は驚いている。その後もアクリル素材が気に入ったらしく間仕切りの衝立にも透明のアクリル素材を使っていた。紙粘土で作った小物がやたらと多いグループ。小物を出来るだけ展示しようと講師は考えたのだろう。壁の棚、平置きの什器、テーブルも椅子も紙粘土で作ってあるが商品とサイズ感が合わない。そこで、2階を作ってそこにテーブルと椅子をレイアウト。なるほど、これならサイズが違っても違和感がない。流石、講師の力量はこういうところでも発揮されている。お昼を目前に続々と完成の声が聞こえるようになってきた。最後の頑張りは講師も一緒に時間との闘いだ。無事全てのグループが完成し、いよいよ待ちに待った給食の時間。実はこの給食の時間は私の一番の楽しみ。午前中の制作時間を経ての会話もあるが、家族のことや好きなことなどいろいろとおしゃべりしてくれるのが楽しい。さて、午後はプレゼン。いよいよ発表の時間。おしゃべりが好きな児童、もごもごとなかなか自分の言いたいことを言えない児童、みんなの前での発表もsoda活動の大きな意味を持つ。児童達は知っているのです。ふだんからペラペラとしゃべる奴、おとなしいあの子も。おとなしいあの子が自分の意思で自分の声で何かを伝えようとしていることも。みんな知っているから静かにじっとあの子の声を待つ姿が印象的。講師陣はそんな背景を知らないし、終わりの時間が決まっているから巻きで進めたい。そんなひとコマが印象的でした。

校長先生から

2回目ということもあり校長先生が感じたモヤモヤを話して頂けた。昨年の児童からは「時間が足りない」「もっとやりたかった」との声があり、それを少しでも改善するようオーダーしたつもりでした。しかし、今年も「時間が足りなかった」。制作の時間を少しでも多くとれる工夫はしていただきたい。んん?これって来年もやりたいサイン? Soda委員会としては改善しなければならないところです。さらに、昨年よりも作品の出来栄えが素晴らしい。大幅にレベルアップした感じがする。と。おそらく、今年の児童は昨年の作品を見ているので予めイメージが出来ていたのかも知れない。いずれにしても、校長先生は流山煎餅の差し入れを持ってきて頂いたときにニコニコしながらそう言っていただけた。

男子生徒二人が僕の所へ

全てが終了し、後片付けをしていると男子児童二人が僕の所へ寄ってきた。

「sodaの缶バッチはどこで買えますか?」

「えっ? この缶バッチ?」

「そう、これが欲しい」

「どこにも売ってないよ」

「お金払うから売って欲しい」

「そんなに欲しいの?」

「欲しい・・・」

こんなやりとりがあった。私の腰袋に1個ついてあったから、それを内緒であげても良かったが二人だったからあげるわけにもいかない。後日の委員会でこの話をしたところ、不公平になるからそれはダメだとの意見も出たり、その場で思ったことだからすぐに忘れるよとの意見も出たりで、一旦は飲み込んだ。しかし、結構真剣に交渉してきた児童の熱意は私が感じているので私自身がそのままにはできなかった。なので、後日お礼の挨拶で訪問した時に、校長先生に背景を話し、児童二人の名前も伝え、缶バッチ2個を託した。私は、校長先生の判断で、缶バッチに執着していなければ、引き出しの中にしまっておいてください。もし、今でも欲しい気持ちが確認出来たら渡してください。と伝えた。協会とは別に私の個人の判断ですと。校長先生は少し時間をあけてから二人の児童を呼び、sodaの感想を聞いたとのこと。二人ともsodaの楽しかった内容を細かく語り、担任の先生にも缶バッチのことを話していたこともわかったそう。そっと静かにsodaの缶バッチは児童二人の手元に渡った。二人の児童も今は中学生に進学し児童から生徒として勉学に勤しんでいることだろう。もしも私に権限があるのなら、この生徒二人には「soda大使」の称号を授与し、生徒が自ら中学校でsodaの広報活動をしてくれればいいな。そんなことを思った西初石小学校でした。