2025/1/28 千葉県流山市 八木南小学校

文:三原 慎一 / 写真:奥 俊輔

4年生 37名 9グループ 支援学級1グループ

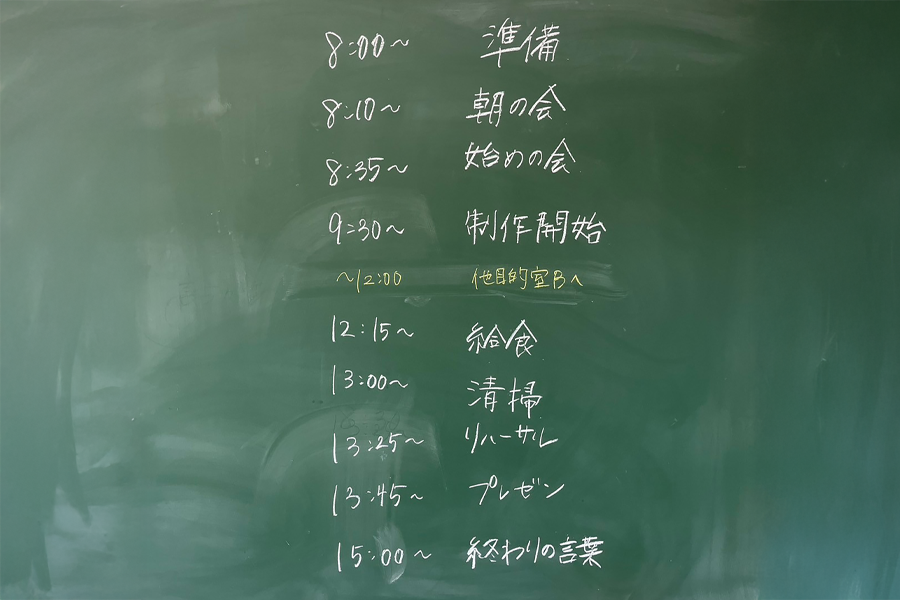

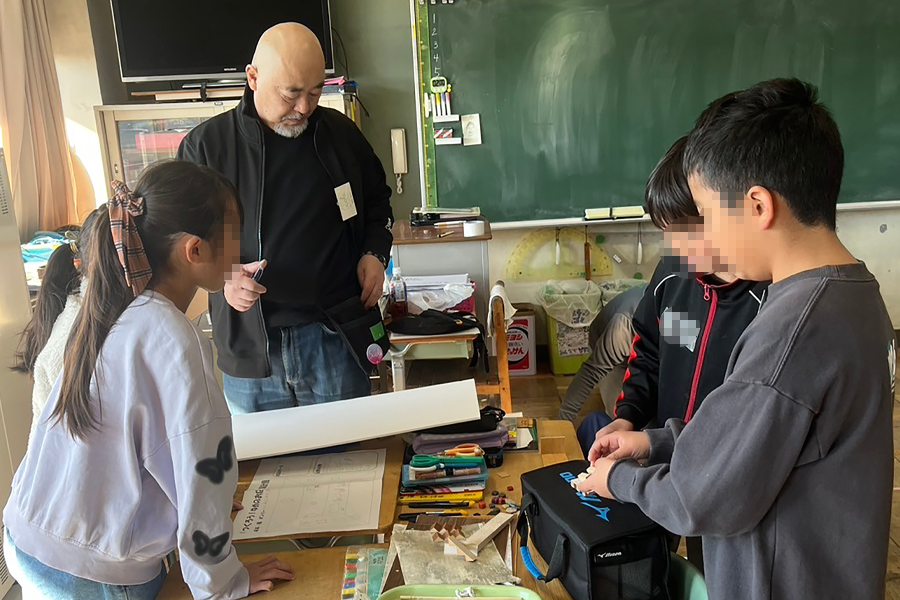

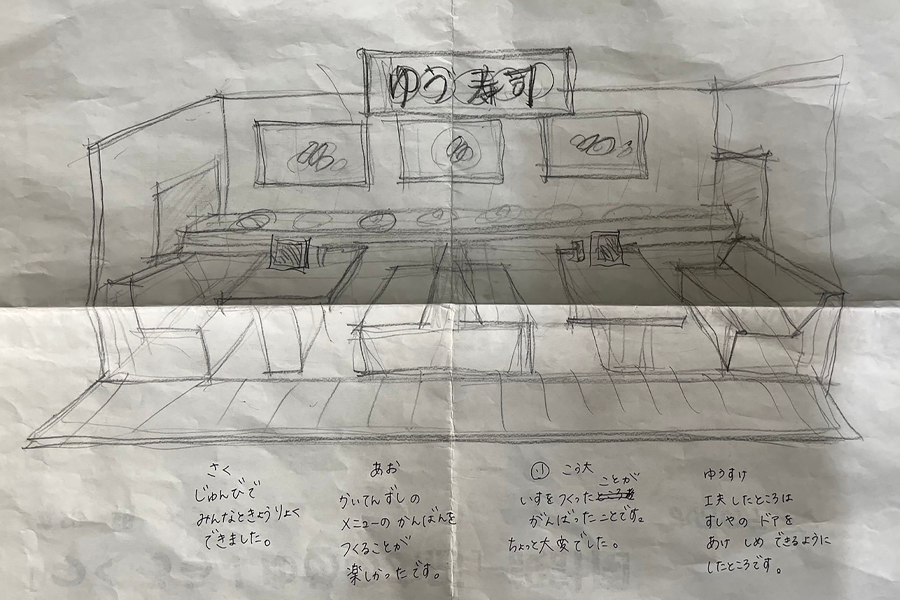

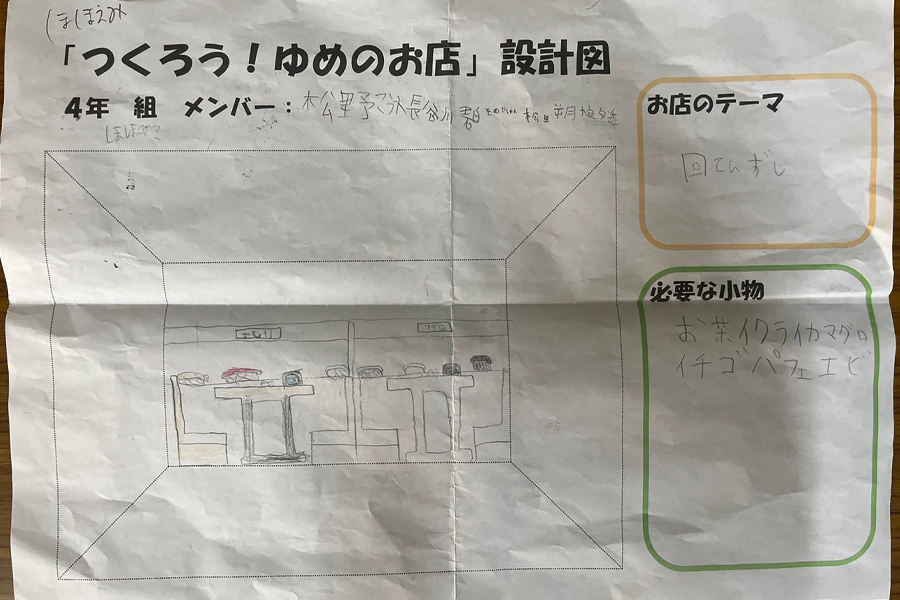

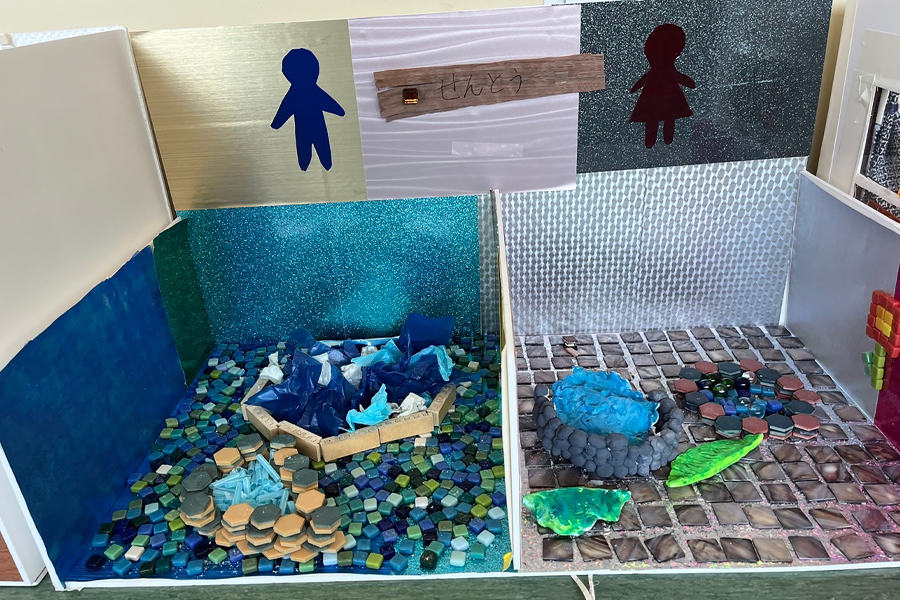

西初石小学校は昨年に続き2年連続実施。向小金小学校、そして今回の八木南小学校。この3校の校長先生はいずれも女性で繋がりが深く、情報共有がしっかりとされていた。商施連の宮原さんから4年生の割貝教務主任へ打診。その後割貝先生から校長先生へ相談した時、校長先生はすでにsoda活動のことは知っていたそう。すぐに西初石小学校の校長先生へ連絡し私が説明訪問する前にはかなり細かな部分まで把握されていたよう。初回面談時には、校長先生から細かな質問も特になく「よろしくお願いします」とだけで、教務主任に一任。良い意味での情報共有がされていたこともあり、はじめましての挨拶の時にはすでに実施することが決まっていた稀なケース。西初石小学校の校長先生がしっかりと営業をして頂いた。という裏付けの結果。Sodaとしてはとても嬉しい限り。さて、今回は4年生が対象。事前にお店の設計図を作り紙粘土で商品を作るところまではしっかりと準備して頂けたこともあり、とてもスムーズに作業を進めることが出来た。地域環境の影響もあると思うが素朴な児童が多い印象。だからなのか、準備した小物を使ったレイアウトや空間の色使いなどの提案には素直に受け止めてくれる。しかし、そこから控えめな主張を訴える。全体の印象は男子児童よりも女子児童の方が積極的な印象。ちょっと優しい「かかあ天下」の女子児童が多いのかもしれない。作品には、「八木南」をテーマにしたお店が多く、まさに自分たちの地域に「あったらいいな」があふれている。どのお店も4年生らしい感性が滲んでいる。低学年から高学年に移行する年齢もあり、空想で考えるお店作りと現実の世界が少しずつ見えてくるからなのか、リアルな表現も垣間見える。各々それぞれが工夫と創意を楽しんでいるように見える。まぁ、僕が楽しんでいるから、そう見えるのかもしれないが・・・。 午前中の制作時間も大詰め。順調に進むグループもあれば、若干遅れ気味のグループも。いつものことだが、最後はまわりの協力もありすべて完成する。そして、待ちに待った給食の時間。驚いた。美味い。これは美味い。パスタもパンも。ちょっとおかわりしたかったけど児童たちが沢山手を上げたので我慢しました。パスタとパンと野菜のスープに牛乳。美味しゅうございました。

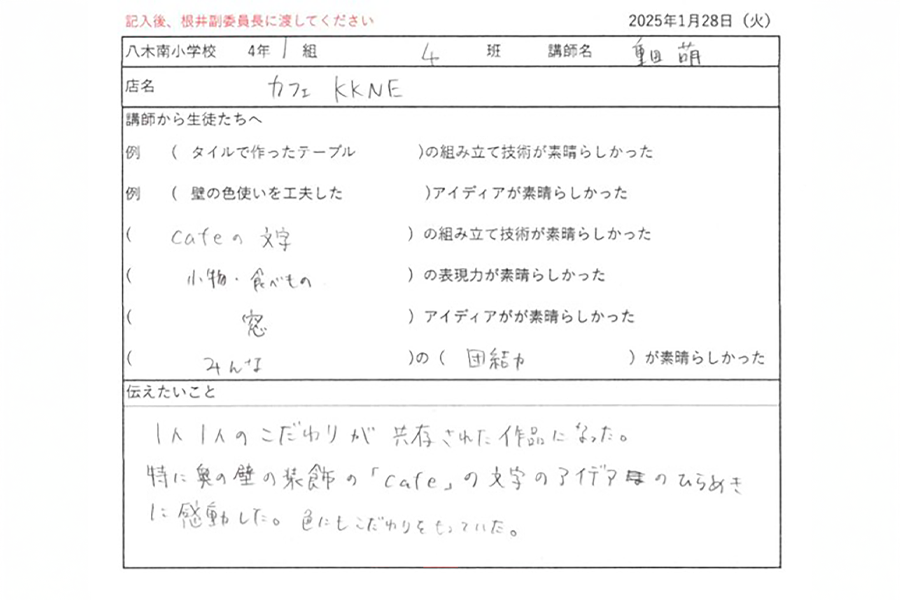

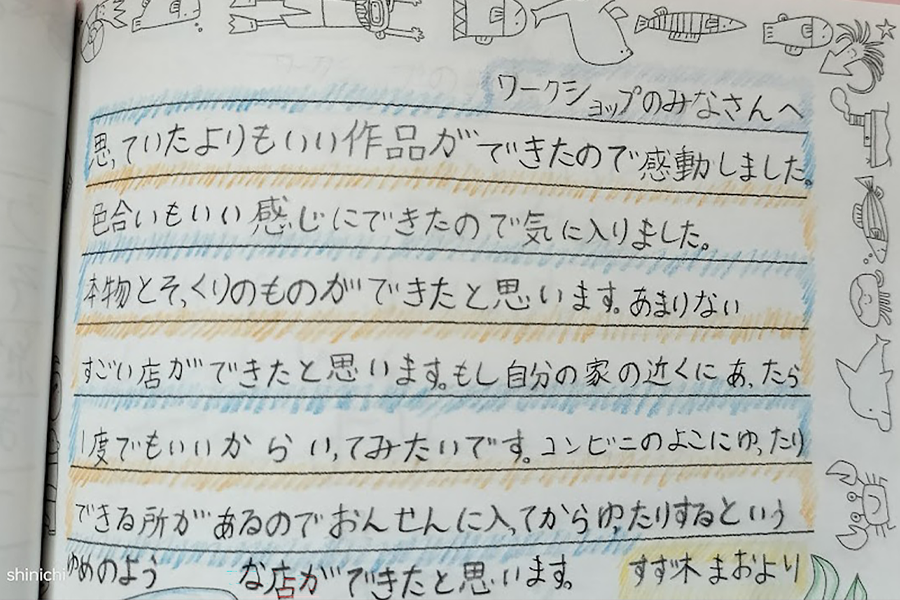

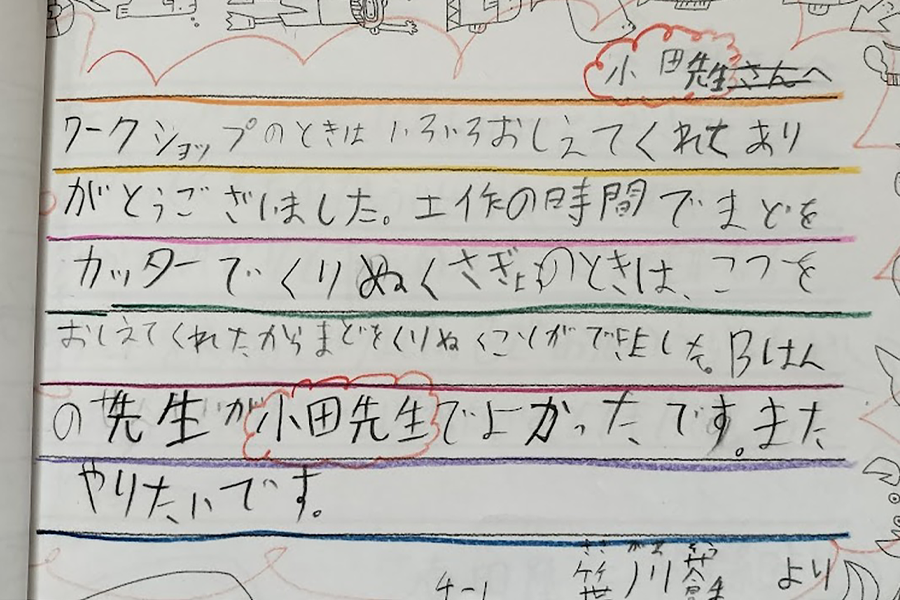

午後は、いよいよプレゼンの時間。前回から導入したモニターに作品の詳細を映す試み。とても良かったので、今後の定番アイテムに。今回も学校で使っているタブレットをモニターに映し作品の説明を行った。2クラスと人数も少ないので、1クラスに児童が集まり教室の中でプレゼンを行った。さっきまで元気いっぱいの女子が急にもじもじと。あれ?女子に指示されっぱなしの男子が積極的に発言している。いろいろとドラマが生まれる。これもsodaの魅力。時間はたっぷりある。少ない人数でのsoda活動はこういうアットホームな時間を共有出来るのは何とも言い難い素敵な時間。女子美(大学生)の重田さん。あなた学校の先生になったの? それとも児童のお姉さんになった? 大学生2名が講師で参加してもらったのですが、驚くほどのコミュニケーション能力を発揮。きっと特別な何かで児童の心を鷲掴みしたのだろう。小学4年生の児童からすると魅力的なお姉さんで、オジさんとは違うのでしょうね。帰りにはなんと女子児童と男子児童の二人からラブレターをもらっていました。なんとも羨ましい限り。最後は児童全員で見送られながら長い、でも、あっという間の一日が終わりました。終わった後は恒例の反省会。南流山駅周辺で夜更けまで。今回気が付いた課題は、制作に使うスチレンボードの見本を事前に届けること。大きさ(サイズ感)がつかめず、設計図を描いたが思った以上に大きかったとの意見が多く出た。確かに、平面で描くお店の設計図と実際の立体的なリアル空間では感じ方がだいぶ違って見えたのだろう。発注のタイミングも考えなければならないが、見本を予め準備し届けることで、想像し感じることが出来ることは小物の準備をする段階でとても有効になる。次回の学校からはそうしてみよう。教務主任の割貝先生とは、事前にある取り決めをしました。この制作活動を児童の評価に組み込みたいと。学校の評価基準項目を提示され、その評価項目にそって担当講師が評価して欲しいと。Soda活動はデザインに興味のある児童の芽を出し育むことであり、sodaの講師が児童を評価することは難しい旨を伝え、それならば、講師が児童と共有した時間で感じたことを書いてもらおうと。講師から児童へのコメントで「素晴らしかった〇〇」を記入して先生に渡した。組み立てが素晴らしかった。アイディアが素晴らしかった。素材の見つけ方が素晴らしかったなど。総評のコメントも付けて。これはとても喜んで頂いた。いつもは、児童から講師にメッセージを書いてもらっているが、今回はその逆。さらに教務主任は、制作した作品を児童の目でコンテストを行う予定も考えていると。そこでsoda賞を出したいので1作品を選んで欲しいとの依頼。結局、1作品を選ぶことは止めて、各作品にあった名前の賞をすべての作品に付けることを提案し、後日、授賞式を行った。結果的には喜んで頂けたが、児童の本音はsoda賞が欲しかったとのこと。例え自分の作品が選ばれなくてもsodaの講師が選んだ作品の理由が知りたかったのかも知れない。「先生(私)は、どれが一番良かった?」 と数名に聞かれた。作品の個性を理由とともに評価する。こんな取り組みがあってもいいのかも知れない。