2025/7/8 千葉県流山市立 小山(おやま)小学校

文:三原 慎一 / 写真:奥 俊輔

6年生 288名 48グループ

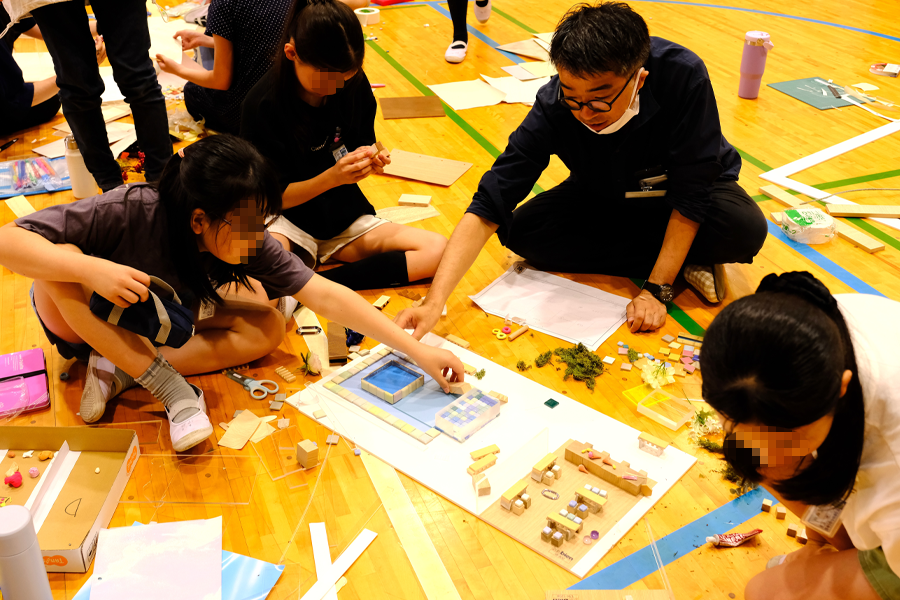

なんと、日本一児童数が多い学校としてたびたびメディアに取り上げられる学校でのsoda授業が開催された。児童数が多いので教室の制作は出来ず、体育館(この学校ではアリーナと呼んでいる)での作業。いくら広い体育館であっても、児童、講師、先生、参観の父兄を合わせると400人近くが体育館で右往左往する。ある意味カオスな状態。さらに、安全面を優先した学校側の判断で、制作は地べたで行う事になった。メンバーからは「作業机は必須」との意見もあったが、実際には作業机無しの地べた作業になってしまった。諸先輩の方々へ。学校側の事情もありました。私も交渉しました。でも、いろいろと制限がありました。お許しください。さて、児童数が多いということは、何をするにも時間がかかることは先生方が一番よくわかっている。当然今回のような授業は初めての試みで、学校側も外部の講師を招く授業の経験はあるものの、1日を通しての経験は無い。不安は募り、毎日のように確認の電話やメールが届く。8クラスにはそれぞれ担任の先生がいるが、今回の授業の窓口はクラスを持たない教務主任二人。全てのグループが時間内に終わるのかが一番心配だから確認、確認は無理もないし事情もわかる。各担任の先生にキチンと説明し同調した動きも必要になる。なんと言っても約300人の児童が一斉に動くとなると、学校内のアナウンスや調整も必要になるらしい。事前準備も進めなければならない。午後のプレゼンもいつものsoda形式だと48グループの発表の時間もない。どうする、どうするが沢山詰まった学校でした。

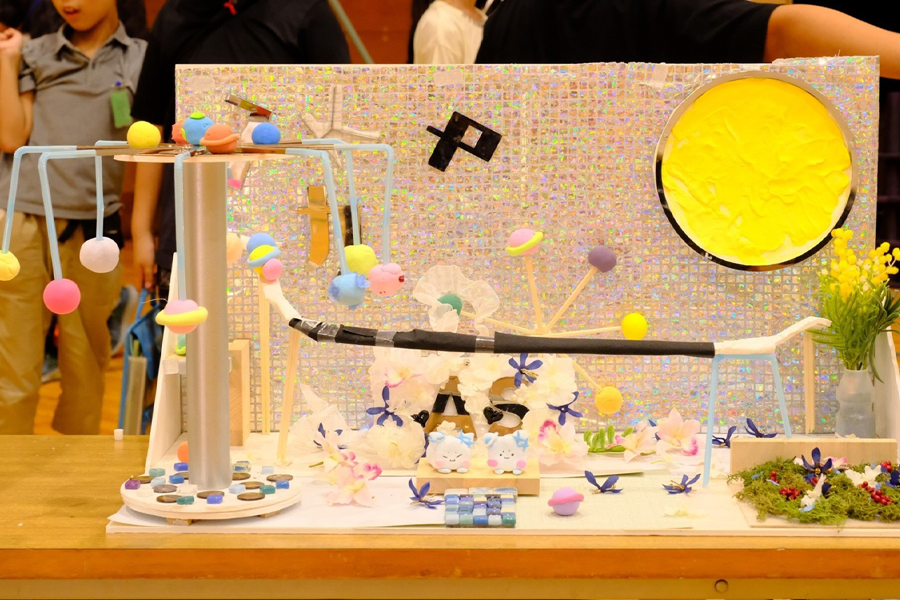

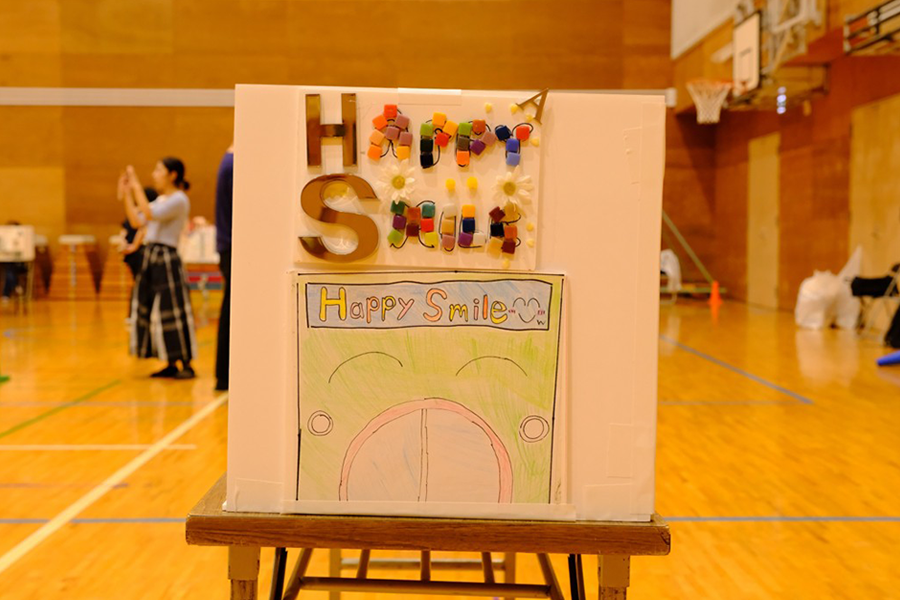

Soda側も講師集めに翻弄されながら皆手分けして招聘。講師陣はJCDの会員の他に、日本空間デザイン協会、日本フリーランスインテリアコーディネーター協会、日本ビジュアルマーチャンダイジング協会、日本インテリアコーディネーター協会、日本インテリアプランナー協会、商業施設技術団体連合会、日本商業施設士会、東京都建築士会と本当に多くの団体様からご参加いただきました。本当に感謝します。ありがとうございました。当然、初めて参加する講師も沢山います。講師への説明がしっかりできなければ児童の接し方も変わる。事前に授業の流れの資料は渡したがそれだけでは不安もある。委員会で議論し様々な役割担当を決め当日に備えた。いつもそうだが、始まってしまうとあとは勢いに任せ進めることが出来る。ジタバタするのは前日まで。今回は、新藤委員長の後輩の香月さんの協力を得て、事前説明会を実施した。本番の1週間前に乗り込んだのだが、学校側はお店の設計図を完成させる授業と思っていたらしく、かみ合わない問題が露呈した。事前対応をどうするか問題もあるので、一概に事前説明会が良いのかはわからないが、結果的には児童の作品のクォリティが素晴らしかったことに直結したのかも知れない。大きな発見は、事前授業の中でお店作りの共通テーマ、「来店者が幸せになるお店作り」を掲げ、自分たちのお店のPRやリーフレットの作成まで考え実行するグループもあったこと。お店のロゴはAIに相談し、色やデザインにも拘った感が一目瞭然でわかる作品もあったことは、この事前説明会や学校側でsoda活動に軸をあてた授業の組み立てが良かったのかも知れない。学校側ではお店の店名やコンセプトを決めながら、どんな人に来てもらいたいか、その人たちに何をどう伝えるかを考え、PRのリーフレット作成やまとめ方も担任の先生は準備したが、実際はやり切れず一部の進んだグループのみがsoda授業に間に合ったようだった。当日、制作授業に入る前のレクチャーの授業も今回は大幅に変更した。何せ、300人の児童を一同にするので、通常のレクチャーでは児童との距離が遠く伝わらないと予測。さらに、他協会講師の紹介もしたい。いつもの定番の授業を、カメラを使いプロジェクターに投影する方法も検討し学校でシミュレーションも行ったが各協会案内のスライドを投影する際の切り替え作業に時間がかかることがわかり、結果、レクチャーそのものもスライドで行う事に変更した。よって、店が出来るまでの設計から施工まで、各メーカーの役割、各専門家の仕事をスライドにまとめることとし、約30分程度にまとめた。しかし、当日教務主任より、10分程度にして少しでも多く作業時間を作りたい。との要望。「いつも時間が足りないと言われているからなぁ」とのこともあるから、レクチャー短時間作戦で進めることにした結果は、「・・・。」 次回からはレクチャーの時間はちゃんと作ろうと思った。Soda活動は工作の時間ではなく、デザインを体で感じる授業。そこには、普段とは違う、専門家の先生の言葉でしっかりと伝えることが大事。作品は結果であって、作り終われば忘れてしまう。でも、先生の言葉には力があり記憶に残すことが出来る。だから、ちゃんと言葉を選び丁寧に且つ斬新な切り口で語りかける必要があると改めて感じた。小山小学校では、48作品から金銀銅を決めるコンテストを実施した。審査員は講師全員。さらに、上位10作品を、近隣の流山おおたかの森ショッピングセンター内で夏休み中の10日間展示し、ここでも一般投票によるコンテストを実施する。 児童には予めこのことを伝えてあり、制作のモチベーションに繋がればよいとの戦略も立てた。金銀銅にはsoda賞を授与し賞状も作った。株式会社グローベルスの鈴木さんが作った賞状のデザインが素敵なので、まぁ、予想はしていたが選抜の上位10作品に対して4位~10位までの賞状も作って欲しいと。 しかたがありませんね。作りました。さらに、前回の流山市八木南小学校で好評だった講師から児童へのコメントと講師が命名するグループ賞も48グループ分作成した。ちょっとやり過ぎだ。ということはわかっていますが、児童の嬉しそうな顔を前回見てしまったし。グローベルスの鈴木さん、快諾。本当にありがとうございました。7月8日に授業を終え、7月18日は2学期の終業。何とかすべての賞状の納品は間に合わせた。5月連休前のリプル流山の花岡さんからの突然のLINEをきっかけに、日本一児童数が多いマンモス校のsoda授業をやり遂げた。リプル流山とは、ちょっと発達がゆっくりのお子さんを持つ親御さんが所属する市民団体。この団体の代表お二人(花岡さん、前田さん)が2025年2月に流山市西初石小学校と八木南小学校のsoda活動に見学をしに来ていただいた。参加して頂いた後の感想で、発達ゆっくりさんの児童も出来る授業内容であること。特に大滝事業部長と商業施設連合会の宮原さんのペアが担当した八木南小学校の「ほほえみクラス」の児童が作った作品はとても素晴らしく、通常クラスの児童より素敵なデザインのお店が出来たことに深い感銘を受け、花岡さんのお子さんが通う小山小学校で実現したい思いが強くあったこと。そして、花岡さんのお子さんは6年3組1班。本当に、本当に良かったと感謝の言葉を何度も何度も言ってくれた。さらに、この活動を広めるためには何が必要か?私たちのような市民団体が出来ることは何なのか?真剣に考えて下さいました。思い返すと、2月に実施した2校の見学をきっかけに自身の子供に経験させたい思いから、小山小学校の校長先生に営業し、実施に繋げるパワーと行動力には頭がさがります。リプル流山の花岡さんと前田さん。この度は小山小学校のsoda授業の実施のきっかけを作っていただき本当にありがとうございました。そして、講師陣の皆様、本当にお疲れさまでございました。私の10回目のsoda活動は終了しました。